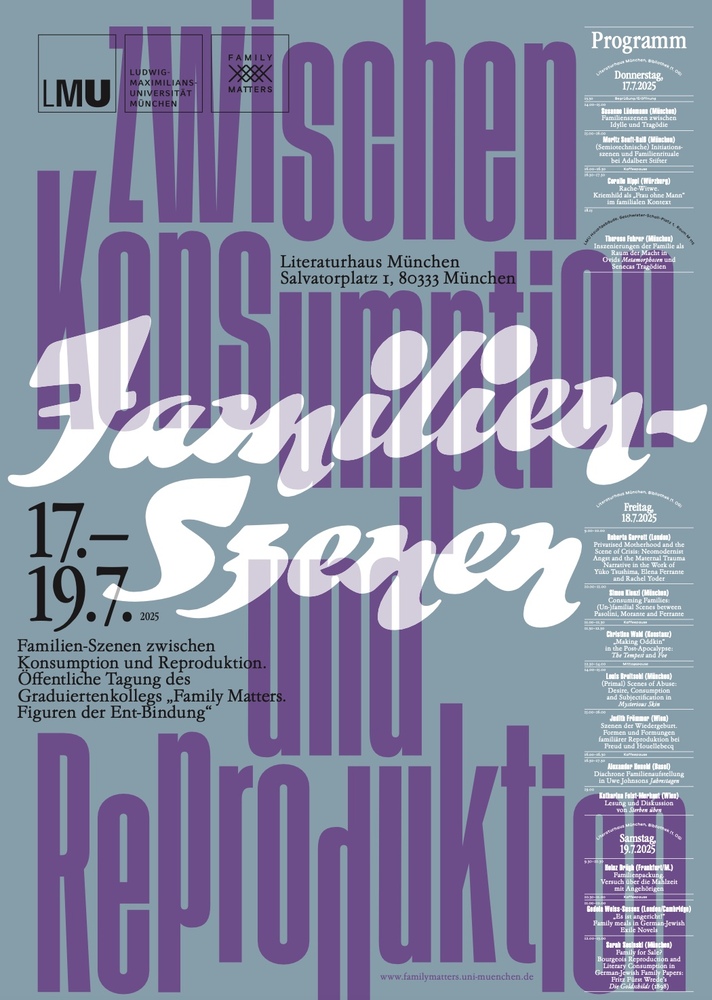

17.7.-19.7.2025 Öffentliche Tagung im Literaturhaus: Familien-Szenen zwischen Konsumption und Reproduktion

Zwischen 17.7. und 19.7.2025 fand unsere Tagung im Literaturhaus München zum Thema "Familien-Szenen zwischen Konsumption und Reproduktion" statt.

Familien-Szenen zwischen Konsumption und Reproduktion

Öffentliche Tagung des Graduiertenkollegs „Family Matters. Figuren der Ent-Bindung“

17.-19. Juli 2025

Literaturhaus München, Salvatorplatz 1, 80333 München

Eine Familie sitzt am Esstisch. Ein verlorener Sohn kehrt an seinen Herkunftsort zurück. Eltern

wachen am Bett der schwindsüchtigen Tochter. Ein lange aufgeschobener Familienausflug

findet endlich statt. Und ein neu angeschafftes Kleidungsstück provoziert einen Streit zwischen

Mutter und Tochter – wie in der Eröffnungsszene von Elfriede Jelineks Die Klavierspielerin,

wo das Kleid, das Erika Kohut eben noch als ein „Gedicht aus Stoff und Farben“ erschien

(Jelinek 2018: 13), von der erzürnten Mutter als „beinahe noch vergänglicher als ein Tupfer

Mayonnaise auf einem Fischbrötchen“ (ebd: 6) degoutiert wird. Ist das Stichwort „Familien-

Szenen“ einmal gefallen, stellen sich die Assoziationen recht mühelos ein – und zwar in einer

solchen Fülle, dass jeder Anspruch auf Vollständigkeit notwendig scheitern muss. Vielleicht

ist, wenn schon keine Aussicht auf systematische Geschlossenheit besteht, zumindest eine

Morphologie denkbar, in der sich literarische und künstlerische Familien-Szenen ordnen und

auf ihre spezifische Poetik befragen lassen. Die Begriffe Konsumption und Reproduktion sollen

diesem Unterfangen als Leitfaden dienen.

„Nirgendwo“, heißt es, denkbar antiklimaktisch, in Vor der Familie, „ist in wärmeren Worten

von Kinderglück und elterlicher Liebe die Rede als in den Broschüren von

Reproduktionskliniken“ (Koschorke et al. 2010: 8). Nimmt man diese polemische Diagnose zur

Usurpation der Literatur durch die Werbebroschüre hin, wäre philologische Arbeit allerdings

keineswegs hinfällig, sondern nötiger denn je, insofern die implizit mitaufgeworfene Frage

nach den gattungsspezifischen Codierungen eben dieser Werbe-Szenen die

Literaturwissenschaft sogleich wieder auf den Plan ruft und nebenbei noch die normative Kraft

von Familien-Szenen offenlegt, deren Rezeption oder Konsumption nicht von ihrer

Reproduktion zu trennen ist. Im Anschluss an Mark Posters Mahnung, wonach eine Critical

Theory of the Family u.a. neue Perspektiven auf „the specific ways in which the family

functions as a work unit and a consumption unit“ (1978: 40) zu entwickeln habe, will die

Tagung den Konsum der Familie in den Fokus rücken und dem unausgesetzten Schillern ihres

Gegenstandes zwischen genitivus subjectivus und genitivus objectivus Raum geben. Dass die

Familie nämlich nicht nur, wie insbesondere seit den 1970er Jahren immer wieder betont wurde,

eine konsumierende (vgl. Pasolini 1974), sondern auch eine konsumierbare Einheit bildet, wird

von den Kardashians ebenso bezeugt wie von Hesiod, dessen Theogonía die Geschichte des

griechischen Göttergeschlechts als eine lange Abfolge von Szenen des Verzehrs erzählt. Gegen

die gängige kulturkritische Einengung des Konsumbegriffs auf „das uniforme und unachtsame

‚Sich-Reinziehen‘ von unterschiedslos Allem“ (Baßler u. Drügh 2019: 9) soll die Tagung

gerade auch seine Unschärfe (zwischen Kauf, Verzehr sowie Rezeptions- und

Aneingungsweisen, die weit über den bloßen Verzehr hinausgehen) für die Frage produktiv

machen, wie Familien in/durch Szenen des Konsums produziert und reproduziert werden.

Das Szenische lässt sich dabei als eine eigene Form ästhetischen Denkens verstehen, in der sich

verschiedene Bedeutungsdimensionen überlagern. Ziel der Tagung ist es, eine Untersuchung

der engen Beziehung, die das Familiale zum Szenischen unterhält, anzuregen, und damit

Elemente zu einer performativitätstheoretischen Neukonzeption der Familie zu liefern, die

letztere nicht als naturwüchsige Einheit, sondern als Produkt wiederholter, regelgeleiteter und

regelsetzender Inszenierungen zu reflektieren erlaubt. Die Szene des kranken Kindes; Szenen

der Rückkehr an den Herkunftsort und Szenen des Familienurlaubs oder -essens sind in diesem

Sinne, um nur bei den eingangs erwähnten Beispielen zu bleiben, immer auch aktive

Produktionsstätten der Familienzusammenhänge, die sie lediglich abzubilden vorgeben. Die

Tagung lädt dazu ein, Lektüren zu entwickeln, die der historischen Spezifizität dieser

Familienszenen Rechnung tragen – so wären etwa Ausflugsszenen genauer auf das Verhältnis

von Familie, Konsum und der Herausbildung einer modernen Freizeitkultur und -ideologie

(Marrus 1970) zu befragen – und zugleich für ihre spezifische Poetik aufmerksam bleiben.

Unterscheiden sich etwa Szenen des Familienessens überhaupt von anderen Essens-Szenen, wo

doch die gemeinsame Mahlzeit in jedem Fall eine „totale soziale Tatsache“ (Maus 1989)

darstellt?

Eine zweite Lesart des Wortes Familien-Szenen, zu der die Tagung anregen möchte, tut sich

auf, wenn der Bindestrich als eine (zum Interpunktionszeichen geronnene) Metapher von

Bindung und Entbindung gefasst wird, der zwei Wörter zu einem verschalten (Familienszene),

aber auch als eine Schranke oder Absperrung gedacht werden kann (Familien/Szenen). Nimmt

man die soziologischen Valenzen der ‚Szene‘ ernst, wie sie etwa in der Rede von einer ‚queeren

Szene‘ zum Tragen kommen, wird offensichtlich, dass ‚Familie‘ und ‚Szene‘ sich keineswegs

immer ohne Spannungen aneinanderfügen; wird letztere doch beinahe ebenso häufig als ein

dezidiert antifamilialer Raum imaginiert wie als ‚Ersatzfamilie‘ apostrophiert (vgl. u.a. Eribon

2019: 55-61). Zu beachten bleibt freilich, dass eine solche Gegenüberstellung nicht automatisch

eine Kritik an heteronormativen Familienformen einschließt, sondern – als hierarchisierte

Dichotomie gelesen – ebenso im Dienste ihrer Naturalisierung stehen kann. Alle Theatralität

wird dann gewissermaßen an den untergeordneten Term ‚Szene‘ delegiert, als ob nicht-

heteronormative Familienformen eine bloße Farce ‚natürlicher‘ Verhältnisse, d.h. performativ

bedingt; heteronormative Modelle aber von derlei Bedingtheiten frei wären (zu einer

Dekonstruktion dieses Diskursmusters, vgl. Butler 1993; Parker 2004).

Die Angst vor einer ‚schlechten‘ oder exzessiven, das Familiale potenziell bedrohenden

Theatralität klingt auch in der Alltagssprache an, wenn etwa ‚jemandem eine Szene gemacht

wird‘. Damit ist eine dritte (wenn auch nicht die letzte) Lesart des Tagungstitels angesprochen,

die in einzelnen Beiträgen weiter kartographiert werden soll. Programmatisch wird diese

Doppelsemantik etwa bei Ingmar Bergman entfaltet, dessen Filmdrama Szenen einer Ehe

(1973) die (gerade noch von einer Zeitschrift als mustergültig porträtierte) Ehe der beiden

Hauptfiguren Marianne und Johan allmählich als einen Kampfplatz endloser Streitigkeiten

vorführt. Dass Familienkonflikte keine rein zentrifugale Kraft sind, die immer schon auf

Trennung und Desintegration vorausweist, macht allerdings schon die eingangs erwähnte

Klavierspielerin evident. Mag es dort auch kaum eine Szene geben, in der nicht ‚eine Szene

gemacht‘ würde, so scheint doch gerade der endlose Kampf Mutter und Tochter stets nur noch

enger aneinander zu binden. Ferner bleibt zu diskutieren, in welchem Umfang diese dritte

Bedeutungsnuance alle anderen überlagert. Die oft vorgetragene Beobachtung, wonach

„positive Repräsentationen der Familie literarisch-künstlerisch“ verhältnismäßig „unentwickelt

geblieben sind“ (Koschorke et al. 2010: 14), wirft zumindest die Frage auf, ob Familien-Szenen

ihre volle literarische Produktivität – und Konsumierbarkeit – nicht gerade dann entfalten, wenn

es sich um Szenen im letztgenannten Wortsinn handelt. Durch Beiträge, die solche immer

wieder konsumierten und reproduzierten Familien-Szenen entlang der drei in diesem Exposé

angebotenen und möglicher weiterer Lesarten des Szenischen zu analysieren versuchen, möchte

die Tagung sich der geradezu unüberblickbaren Bedeutungsvielfalt des Kompositums aus

Familie und Szene annähern.

Leitfragen:

- Welche Familien-Szenen prägen in ihrer alltäglichen Realisierung oder literarischen Repräsentation das kollektive Imaginarium der Familie?

- Inwiefern kann eine Literaturgeschichte des Familiären über sich wandelnde Konsum-Szenen analysiert werden?

- Wie werden die Schranken/Grenzen des familiären Raums in literarischen Szenen festgelegt?

- Wie imaginieren Familien-Texte ihre eigene Rezeption als Konsum und das Verhältnis zwischen Konsumptions- und Identifizierungsprozessen?

- Welche literarischen bzw. im weiteren Sinne medialen Gegenentwürfe bestehen zu Szenen familialer Konstitution-qua-Konsumption?

- Wie verändert sich der realgeschichtliche Familienkonsum und seine literarische Imagination aus einer historischen Perspektive?

- Wie werden literarische Gattungen des Familiären und ihr Gattungswissen konsumiert, reproduziert und weiterentwickelt?

- Unterhalten Szenen des Familien-Konsums eine Affinität zu spezifischen Gattungen?

- Inwiefern eignen sich queere Räume Szenen der ursprünglich heteronormativen Kernfamilie an oder grenzen sich von dieser ab?

- Inwieweit werden Familien-Szenen politisch und kulturell als Kampfbegriff instrumentalisiert?

- In welchem Maße wird das „Szene machen“ in der Literatur als Mittel zur Konstruktion oder Dekonstruktion von Familie und familiären Bindungen eingesetzt?

- Inwieweit wird die Familie durch das “Szene machen” in popkulturellen Affektökonomien zum Konsumgut?

(Maciej Bakinowski, Marion Bohlender, Louis Breitsohl, Simon Kienzl, Maria Menzel, Sarah

Sosinski)

Bibliographie

Baßler, Moritz u. Heinz Drügh (Hgg.): Konsumästhetik. Umgang mit käuflichen Gegenständen.

Bielefeld: transcript 2019.

Bergman, Ingmar: Szenen einer Ehe (Scener ur ett äktenskap). Schweden: Cinematograph AB 1973.

Butler, Judith: „Gender is Burning“, in: dies.: Bodies That Matter. On the Discursive Limits of ‚Sex‘.

New York: Routledge 1993, S. 121-140.

Eribon, Didier: Betrachtungen zur Schwulenfrage. Übers. v. Bernd Schwibs u. Achim Russer. Berlin:

Suhrkamp 2019.

Jelinek, Elfriede: Die Klavierspielerin [1983]. Reinbeck b. Hamburg: Rowohlt 1986.

Koschorke, Albrecht et al.: „Einleitung“, in: dies.: Vor der Familie. Grenzbedingungen einer modernen

Institution. München: Wilhelm Fink 2010, S. 7-50.

Marrus, Michael R. (Hg.): The Emergence of Leisure. New York, San Francisco u.a.: Harper

Torchbooks 1974.

Mauss, Marcel: „Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften“, in: ders.:

Soziologie und Anthropologie, Bd. 2. Übers. v. Eva Moldenhauer, Henning Ritter u. Axel Schmalfuß.

Frankfurt/Main: Fischer 1989, S. 9-144.

Parker, Andrew: „Unthinking Sex. Marx, Engels, and the Scene of Writing“, in: Michael Warner (Hg.):

Fear of a Queer Planet. Queer Politics and Social Theory. London u. Minneapolis: University of

Minnesota Press 1993, S. 19-41.

Pasolini, Pier Paolo: „Pasolini sul ruolo della donna nella famiglia“, in: Donna donna (20‘), RAI Uno,

ausgestrahlt am 21.09.1974. Online einsehbar unter: <https://www.teche.rai.it/2015/02/intervista-a-

pasolini-su-donna-e-famiglia-21091974/>.

Poster, Mark: Critical Theory of the Family. London: Pluto 1978.

Hier einige Impressionen: